東京酒蔵案内。「嘉泉」田村酒造のある福生は、日本とアメリカを一緒に感じられる街

「日本酒と東京」——イメージが結びつかないこの2つのワード。でも、東京にもしっかり「日本酒を造る」という文化が根づいています。

東京には9つの酒蔵があり、そのうちの一つである「田村酒造場」を訪問。酒蔵とその周辺の環境や文化について詳しくお話をうかがいました。

1本のお酒の背景には、数百年も前から受け継がれる歴史が脈々とつながっていて、その歴史の積み重ねによってできあがるのだと、感じました。

当日はあいにくの雨。それでもバシバシと魅力が伝わってくる素敵な酒蔵&街でした。

福生駅到着!田村酒造場へ。

今回、ご案内する酒蔵は「田村酒造場」。東京の福生市というところにあります。

実は、私(筆者)は、ここのお酒の大ファン!

5年ほど前、千葉のある酒屋でこのお酒に出会ってから好きになり、平静を装いながらも内心うきうきでこの日を待ち望んでいました。

酒蔵は福生駅から徒歩10分のところにあります。駅チカなので、雨の日でも嬉しいですね。

駅を降りると

「本当にこの近くに酒蔵があるのかな」とさえ思える商店街……

少し進むと地域の飲食店を発見。前に日本酒の樽が飾ってあります。

よく見てみると、福生周辺の酒蔵の酒樽がずらり! 今回お邪魔する田村酒造場の「嘉泉」もあります。酒蔵があることをようやく信じることができました(汗)

酒蔵に行く途中、川にぶつかります。

でもこれ、川ではなくって「玉川上水」。1653年に、江戸の人口増加に伴ない、飲水共有のために人工的につくられた水路です。この玉川上水が田村酒造場の酒蔵見学のキーポイントにもなるので、頭の片隅に置いて読み進めてくださいね。

さて、この玉川上水沿いを歩いて少し行くと、目的地の田村酒造場があります。

ここは裏口。

表口もあるのですが、断然裏口から入ったほうが近いので、Google Mapの推奨する最短距離に従っていくのがおすすめです。酒蔵の方も、駅から来る場合は裏口から入ることを推奨していました!

酒蔵見学スタート!

田村酒造場の酒蔵見学では、酒蔵の外と中をセットでご紹介いただくのが通常のコースだそう。それは、酒造りのすべてが、この酒蔵内で完結しているわけではないから。周りの環境含めて、田村酒造場の酒造りなのです。

ということで、私も酒蔵の外観からご案内していただきました。

「嘉泉」の大きな看板が迎えてくれます。

ここが酒蔵の正面門です。

この黒い塀にぐるっと囲まれており、とても風情がありますね。

正面門から中に入り、敷地内をご案内いただきます。

ここが酒造りを行う蔵です。本蔵と呼ばれています。

酒蔵の前には水の湧き出てくるところが。この水はこの田村酒造場の酒造りと切っても切れない関係があります。

先程紹介した「玉川上水」の水を引く権利を持っているのが田村酒造場の蔵元「田村家」なのです。

慶應三年(1867年 )に幕府から水を引き入れる権利を得たことで、酒造りを潤滑進めることができました。この慶應三年ってなにが起こった年だかわかりますか?そう、みんなご存知「大政奉還」です。政府が混沌としている最中だったからこそ、権利がもらえたのかもしれませんね。さすが福生の大地主です……!

敷地の中には小川が流れています。

この小川も玉川上水の分水。玉川上水は33分水ありますが、個人の分水は田村家を含めて2つだけです。

さて、本蔵に入って酒造りをする場を見せていただきます。

ちなみに、今の時期(6月)は酒造りは行っていません。

酒造りは、冬~春の寒い時期にかけて行うことがほとんど。これを「寒造り」といいます。冬は低い温度ゆえに、発酵温度を低く保てることに加えて、雑菌も繁殖しにくい環境の中で酒造りができます。酒質が向上するという意味でも、この冬の時期に酒造りをすることが確立されたのです。

現在では、酒造りの環境を温度管理しているため、一年中酒造りができるようになりました。しかし、まだまだ寒造りが主流。田村酒造場でも寒造りを行っているため、この時期にはもうお酒造りの全行程は終わっているというわけなのです。

蔵内では、酒造りの工程を丁寧にご説明いただきました。

この左の大きな機械で連続的にお米を蒸す仕組みになっています。

隣りにあるこの釜もお米を蒸す装置。「甑(こしき)」といいます。少量しか蒸すことができないのですが、大吟醸など、より酒質にこだわりたい場合に甑を使うようです。

酒造りに使うお米は主に「山田錦」と「吟ぎんが」。

「山田錦」のほうが少し大ぶり、「吟ぎんが」は山田錦に比べると少し小ぶりです。

「山田錦」は、お米の味がしっかり感じる味わい深いお酒にでき上がることが多いのだとか。酒造り専用のお米「酒造好適米」の中でも王様などと称されるほどです。

「吟ぎんが」は、岩手県の酒造好適米。この東京の地で、岩手のお米が使われている理由は、上で説明した「寒造り」とも関連しています。

田村酒造場では、冬に酒造りをする際、岩手県発祥の南部杜氏を呼んで酒造りをしていました。酒造りを行う職人は、もともと冬の季節だけの季節雇用。さまざまな地域に杜氏(酒造りにおける製造責任者・監督者)がいて、その杜氏集団を酒蔵に呼ぶことで酒造りができていたのです。

いまでは季節雇用は廃止していますが、田村酒造場に来ていた杜氏集団は岩手県発祥の南部杜氏集団だったことから、この蔵の酒造りがしやすいお米ということで岩手県のお米が採用されているのですね。

こちらは酒造りには欠かせない麹(こうじ)を造るお部屋です。

酒造りでは、工程の重要度を表す言葉として「一麹(いちこうじ)、二酛(にもと)、三造り(さんつくり)」といわれるほどに、大事な工程です。

こちらでは徹底した温度管理がされています。

ここは吟醸タンクを管理している部屋です。吟醸造り以上の特に温度管理が繊細なお酒はここで醸されます。

温度管理されているとのことで、この中はとっても寒かったです……でも、この温度がお酒造りには必要な温度!

この蔵は3部構成になっていて、手前から1822年、1918年、1922年と増築されたものだそう。パッと見ただけでは、そんなに古いように感じられませんが、太い木の柱や梁を見ると百年以上の歴史が刻まれているのがわかります。

屋外に出てみました

屋内をひと通り見て、屋外へ移動しました。

これは蔵を外から見た様子です。外から見ても、蔵が増築されているのがよくわかります。

傘をさしているのは、今回ご案内いただいた社長室長の吉原さん。屋外のご案内をしていただている間、雨がこの日一番の強さに。

(吉原さん、その節はありがとうございました……!)

下からのアングルが良いんですよ、と教えてもらいカメラを向けてみました。静けさの中の荘厳な感じ、伝わりますか。

この木々が、昔の空調を担っていたよう。ちょうど蔵の東側にあるので、太陽の光を避けてくれ、温度が上がるのを防いでくれていたのです。

この木々の中には、樹齢800年を超えるケヤキの木もあります。

右の木です。

パワースポット感がすごい。木の生命力に圧倒されます。

田村酒造場のすぐとなりには、田村家の自宅も。

今も住んでいるというから、驚き! (出勤時間10秒? うらやましい……)ってそんなことはどうでもいいんですけど、とにかく敷地内に家があるなんてすごいですよね。

まだまだ案内は続きます。

こちらは、昔の水車の跡。真ん中の「ポチッ」となっているところに、水車の中心軸が掛けられていたようです。

玉川上水から水を引く権利を得た田村家は、その水を”精米”のために使っていました。水車を使って、その力を原動力に石臼で精米していたようです。

これが大正時代まで、使っていた石臼。

この水車小屋の脇にある階段をのぼると、玉川上水の分水口があります。

このポールの下がちょうど田村分水取水口になっています。

今の上皇・上皇后両陛下も、この場所へ視察にいらっしゃったそうです。

最後に、田村家の私有地のお庭を見せていただき、大満足の酒蔵見学でした。

ちなみに、普段の酒蔵見学のコースは、1回1回すべてオーダーメイドで行っているそう。

時間は30分~1時間、利き酒も含めてしっかりご案内いただけるとのこと。「せっかく蔵に来ていただけるのだから、本当はしっかり1時間とって蔵の中も外も、田村酒造場の魅力を伝えたい」とおっしゃっていたのが印象的でした。

蔵見学は12月と1月を除き、いつでも開催しているようです。ただし、10名以上・要予約なので、ご注意くださいね!

田村酒造場

住所:〒197-0011 東京都福生市福生626

TEL:042-551-0003

FAX:042-553-6021

営業時間:8:30~17:00

定休日:日・祝・月

田村酒造を出て、周辺をお散歩

田村酒造のあとは、ゆっくり周辺をお散歩してみました。歩いて10分弱の場所に、清岩院というお寺があります。まずはここを目指すことに。

清岩院に到着

着きました!

ここ清岩院は、東京都の名湧水57選に選ばれた湧水の名所でもあるんです。

名湧水57選とは、2003年に東京都が都民が関心を持つためと湧水の保護や回復のために、「優れた湧水」を選定したもの。この清岩院は「数カ所から湧水が出て、せせらぎとなり、境内をまわっている。本堂前の池の水の透明度は高い。由緒ある禅寺である」との評価を得ているのです。

たしかに、水がきれいだし、池がボコボコしているので湧いているのかな、と眺めてみたり。

やはり、玉川上水といい、田村酒造といい、清岩院といい、福生は”水”と深い縁のある街なんですね。そういった街だからこそ、酒造りができるのかもしれません。

清岩院

住所:〒197-0011 東京都福生市福生507

TEL:042-551-1986

次は横田基地周辺へ

ここまでしっかりと日本文化を味わったのですが、福生はここで終わらないのが魅力。

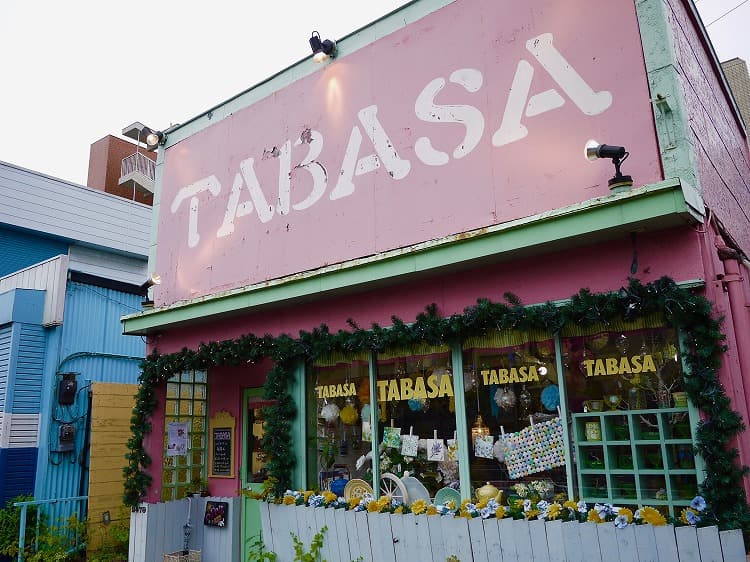

1940年に横田基地(正式:米軍横田基地)ができて以来、アメリカ文化が根づいた福生の地。飲食店や雑貨屋さん、当時の建物など、今でも米軍基地のそばにある「ベースサイドストリート」はまるでアメリカにいるような感覚が味わえます。

並んでいるお店や町並みがアメリカンです。

福生アメリカンハウス

「W E L C O M E !」こんな看板があります。

1950年代、在日米軍が実際に使用していた家を、そのまま残しているのがこの「福生アメリカンハウス」。週末は自由に見学できます。

これが実際に使っていたお家なんて、おしゃれすぎます。海外旅行に来た気分を味わえる、かも?

福生アメリカンハウス

住所:福生市福生2476-1 福生G-14

TEL:042-513-0432

営業時間:11:00~17:00

営業日:金・土・日・祝のみ

近くのカフェもアメリカン

ベースサイドストリート沿いにある「The MINT MOTEL」というカフェで一息。

メニューが英語で書いてあったり、

置いてあるマシーンもアメリカンだったり。

The MINT MOTEL

住所:〒197-0014 東京都福生市福生2477

TEL:042-513-3317

営業時間:9:00~17:00

定休日:なし

さっきまで、酒蔵で「和」の文化を全身で感じていたことが不思議なくらいにアメリカを味わえる場所でした。少し歩くだけで、いろいろな表情を見ることができる福生という街。とても奥深いです。

周りを歩いているだけで、たくさんの文化に触れることができて、大満足の小旅行でした。

最後にちゃっかりお買い物

酒蔵見学のとき、その場でも日本酒を買えたのですが、購入はまだでした。酒蔵見学後も散策する、ということで、駅に近くて田村酒造場のお酒を買える酒屋さんを教えてもらっていたのです。

「LIQUOR BASE FUSSA」。なんと、駅から5分以内。あとは電車に乗るだけなので、たくさん買っても大丈夫です!

もちろん常温保存が可能なお酒もありますが、中には要冷蔵のものも多くあります。酒蔵見学の後、他の予定がある場合は、近くの購入できる酒屋さんを聞いておくのもひとつの手かもしれません。

これは田村酒造場の特別限定品「田むら」の吟ぎんが。公式サイトによると6月24日現在は、品切れとのこと。人気なんですね! ゲットできてよかった……。

LIQUOR BASE FUSSA

住所:〒197-0011 東京都福生市福生963

TEL: 042-553-9063

営業時間:10:00〜22:00

定休日:なし

お酒にもありつけたことで、思い残すことのない酒蔵旅になりました。福生、行ってみる価値アリです!

文=山口奈緒子

[button style=’blue’ url=’https://www.expedia.co.jp/Tokyo-Hotels.d179900.Travel-Guide-Hotels’ icon=’entypo-home’ fullwidth=’true’]東京のホテルを探す[/button][button style=’blue’ url=’https://www.expedia.co.jp/Cheap-Flights-To-Tokyo.d179900.Travel-Guide-Flights’ icon=’entypo-flight’ fullwidth=’true’]東京への航空券を探す[/button][button style=’blue’ url=’https://www.expedia.co.jp/Tokyo.d179900.Travel’ icon=’entypo-info-circled’ fullwidth=’true’]東京旅行・ツアーを検索[/button]

ドコイク?に関するその他の記事

旅行中の時間を有効に活用して台湾土産を探すなら、地元のスーパーマーケットに行くのもおすすめです。特におすすめなのが大型スーパー「家樂福(カルフール)」。調味料類やお菓子、ドリンクに加えて、パイナップルケーキなど観光客に嬉しい台湾らしさを感じる商品が多くあります。今回はカルフールで購入できる台湾らしいお土産や、観光客に便利なカルフールの店舗をご紹介します。

GWにおすすめの旅行先をご紹介!それぞれのおすすめのスポットやホテルをご紹介します。詳細はそれぞれのバナーをクリック!

次の旅先はお決まりですか ? 食や自然、芸術など、日本の魅力を満喫できる国内のおすすめの旅行先を 5 つご紹介します。

初めまして。酒と旅行がメインのブログを書いているcongiro(コンヒーロ)と申します。 普段から日本各地を旅しては、地元の方々が飲んでいる日常系の日本酒を好んで買って楽しんでいます。 特に好きなのは、その土地の日常酒を、その土地の方たちがいる酒場で飲むことですね。「誰かの日常は、私の非日常」。それを念頭に、いつも楽しく旅をしています。...

お世話になっております。会社員兼業ライターの赤祖父と申します。6歳男子、2歳女子の2児の父親でもあります。 前回に引き続き、今回も「息子に興味のあることを聞いてプランを組み立てる、親子ふたり旅」へ行ってきましたので、その内容をご紹介します。旅の終わりには、こちらも前回と同じく、思い出を絵に描いてもらいました。未就学児と旅をする上でおすすめの“鉄道体験”についても触れています。 「雪が見たい」の一言で、行き先は青森に決めた...